Un general que ocupó durante cuatro años el más alto mando de las

Fuerzas Armadas solía presumir, con cierta temeridad, de que ninguno de

los miles de militares españoles que en el último cuarto de siglo han

desarrollado misiones en el exterior ha hecho nada de lo que haya que

avergonzarse. Lo decía después de que se conocieran imágenes de marines

estadounidenses orinando sobre cadáveres o soldados alemanes mofándose

de calaveras en Afganistán.

Hasta ahora, se ha visto a los militares españoles repartiendo comida a

los niños o curando a civiles en zonas de conflicto. También, aunque

menos, se les ha visto combatir. Todo eso lo han hecho. En cambio, no se

les ha visto nunca infligir malos tratos a prisioneros. Y muchos

preferirían que nunca se les viera hacerlo. Pero eso no significa que no

haya sucedido.

El vídeo que hoy difunde EL PAÍS

muestra a cinco soldados españoles entrando en una celda. En el suelo,

sobre una manta, con dos botellas de agua a su lado, hay un hombre. Uno

de los soldados le ordena a gritos que se incorpore. El hombre,

postrado, no parece entenderle. A su lado hay otro detenido que a mitad

de la grabación, que dura 40 segundos, es arrojado sobre el primero.

Tres de los soldados la emprenden a patadas con ambos. Otros dos

observan desde la puerta de la celda. Un sexto graba la escena. Uno de

los militares los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a

punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su

bota sobre los cuerpos indefensos. De las víctimas solo se escuchan

jadeos y gemidos. Un militar, que durante la paliza se ha quedado

mirando desde el quicio de la puerta, comenta al final: "¡Jo! A este se

lo han cargado ya".

Cronología de la guerra

No a la guerra. Miles de ciudadanos se lanzaron a las calles a principios de 2003 para intentar evitar que Estados Unidos atacara Irak. Las manifestaciones fueron masivas en España. El Gobierno de George W. Bush afirmaba que Irak poseía armas de destrucción masiva y tenía lazos firmes con Al Qaeda. El 5 de febrero, su secretario de Estado, Colin Powell, había presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU los “hechos”. Irak debía expiar las muertes norteamericanas en los atentados del 11-S. Era el preludio de una guerra que ocasionó miles de muertes y que se fundamentó en una mentira.Cumbre de las Azores. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se reúne con el de España, José María Aznar, y los primeros ministros de Reino Unido, Tony Blair, y de Portugal, José Manuel Durão Barroso. Los mandatarios deciden lanzar un ultimátum a Sadam el 16 de marzo. Mientras tanto, países como Francia, Alemania o Rusia piden prudencia.

Comienza la invasión. Fue el 19 de marzo de 2003, el martes hará 10 años. El presidente Bush promete el ataque a objetivos concretos para desarmar Irak y liberar a su gente. Hasta abril, se libra una guerra convencional, liderada por tropas estadounidenses y británicas, acompañadas de efectivos de una coalición de países. Los primeros soldados españoles llegaron el 30 de julio. Hubo 11 bajas.

Cae Bagdad. En abril los tanques norteamericanos llegan a la capital de Irak. Ciudadanos y soldados estadounidenses derriban la descomunal estatua de 12 metros que se alzó en honor de Sadam en la plaza del Paraíso. Bush declara la victoria en mayo, lo cual no significa una declaración legal del fin de la guerra, que tampoco tuvo un inicio oficial.

Captura de Sadam. Estados Unidos anuncia que ha capturado a un desaliñado Sadam Husein al sur de Tikrit, su ciudad natal, el 13 de diciembre. Se hallaba oculto en un zulo. Será juzgado por un tribunal iraquí y ahorcado por crímenes contra la humanidad en diciembre de 2006.

Los abusos de Abu Grhaib. La cadena CBS y The New Yorker destapan los abusos de soldados estadounidenses hacia los prisioneros en la cárcel de Abu Grhaib. En 2010 WikiLeaks difunde 400.000 cables del Gobierno estadounidense que dejan al descubierto más aspectos oscuros del conflicto.

España retira sus tropas. Tan solo un día después de su toma de posesión como presidente del Gobierno español, el 18 de abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero informa de la retirada de las tropas españolas en Irak. El repliegue se completa en mayo.

Se recrudece el conflicto. A finales de 2003, los insurgentes contraatacan y comienzan las luchas entre milicias rivales. El conflicto se agudiza con los enfrentamientos entre suníes y chiíes. Ante el fortalecimiento de la resistencia, EE UU envía nuevas tropas al comienzos de 2007.

Retirada de EE UU. Barack Obama anuncia que la retirada de las tropas de combate se hará el 31 de agosto de 2010. Se quedan 50.000 soldados como fuerzas de transición. Alrededor de un millón habían servido en Irak desde 2003. La misión de EE UU en Irak pasa de ser llamada Operación Libertad Iraquí a Nuevo Amanecer. El 18 de diciembre de 2011 se marchan los últimos 500 soldados. Dejan atrás un país en ruinas.

La escena está grabada en Diwaniya, la base principal de las tropas

españolas en Irak, en los primeros meses de 2004. La participación en la

guerra de Irak, de

cuyo inicio se cumple una década el próximo día 20, tiene algo que la

hace radicalmente diferente a la de Bosnia o Afganistán: no solo se hizo

sin el aval de la ONU y con la abrumadora oposición de la opinión

pública española, sino que llevó a los militares españoles a colaborar

con las fuerzas estadounidenses de ocupación. Ante el vacío de poder

dejado por la disolución del Estado iraquí y del partido Baaz de Sadam Husein,

la llamada CPA (Autoridad Provisional de la Coalición), en la que había

oficiales y diplomáticos españoles por decisión del entonces presidente

José María Aznar, se convirtió en Gobierno ocupante.

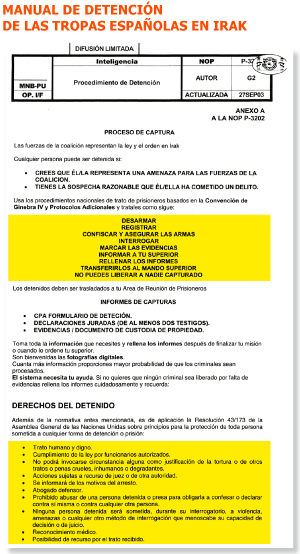

"Para hacer cumplir las leyes impuestas por la CPA" y puesto que "las

fuerzas de la coalición representan la ley y el orden en Irak", en

septiembre de 2003, solo un mes después de que llegase a Irak la Brigada Plus Ultra, con 1.300 españoles, se distribuyó entre sus mandos un documento de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor titulado Procedimiento de detención y actuación con el personal detenido.

La guía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ordenaba que "durante y

después de la detención se empleara la violencia mínima imprescindible" y

que se mantuviera "en todo momento el respeto a los derechos del

detenido". Los motivos para practicar una detención eran muy amplios.

"Cualquier persona puede ser detenida si crees que representa una

amenaza contra las fuerzas de la coalición" o si "tienes la sospecha

razonable de que ha cometido un delito", se instruía a los militares. El

manual incluía un catálogo de derechos del detenido y advertía de que

"no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la

tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Tampoco nadie podía ser sometido, "durante su interrogatorio, a

violencia, amenanazas o cualquier otro método de interrogación que

menoscabe su capacidad de decisión o juicio". Lo que no existía es

control judicial alguno, y el propio manual confiaba en "el buen juicio y

sentido común" del oficial al mando.

Los detenidos por delitos comunes eran entregados a la policía local

iraquí, a través de la policía militar de EE UU; mientras que los

detenidos por delitos contra la coalición (es decir, los insurgentes)

eran conducidos al Centro de Detención de Brigada de Base España.

Los papeles de Wikileaks sobre la guerra de Irak, difundidos en otoño de 2010, incluyen dos referencias a este centro de detención, al que denomina Detention Facility.

En uno de ellos, de 7 de enero de 2004, se alude a un registro de una

casa en el noroeste de Diwaniya, donde se encontraron armas "que podrían

ser usadas contra las fuerzas de la coalición". Un hombre y una mujer

fueron arrestados, y el primero, conducido a Base España "para ser

interrogado en profundidad". El segundo, fechado el 11 de febrero de

2004, da cuenta de un atentado con un artefacto adosado a una bicicleta

contra militares españoles que patrullaban a pie en Diwaniya. La

explosión causó seis heridos, y dos presuntos insurgentes fueron

llevados a Base España "para un interrogatorio adicional".

Según testigos consultados por EL PAÍS, el centro de detención era un

barracón con cinco celdas situado a la entrada de la base, cerca del

edificio del cuerpo de guardia. El manual disponía que en cada calabozo

hubiera un camastro, aunque en la filmación no aparece cama alguna, a lo

sumo una manta o una fina colchoneta sobre el suelo de cemento. En

varias operaciones se capturó a más de cinco insurgentes, lo que

obligaba a compartir celdas. En total, varias decenas de iraquíes

pasaron por el Detention Facility español.

La custodia de los prisioneros estaba a cargo del cuerpo de guardia;

una sección de 30 hombres encargada de la vigilancia de la base. El

oficial al mando registraba las entradas y salidas de los detenidos. Los

soldados se encargaban de entregarles la comida, acompañarles al aseo e

impedir la entrada a quien no estuviera autorizado. El problema es que

los miembros del cuerpo de guardia carecían de formación para custodiar

detenidos. Es más, este cometido lo hacían en turnos de 24 horas y lo

alternaban con la escolta de convoyes o las patrullas. Es decir, un

soldado que hubiera sido objeto de un ataque podía estar al día siguente

custodiando a su presunto agresor."La tentación de tomarte la justicia

por tu mano era grande", reconoce un soldado que estuvo en Irak.

El manual del Ejército instaba a utilizar “la violencia mínima imprescindible antes y después de la detención”

Las tropas españolas llegaron en misión "de paz, reconstrucción y ayuda humanitaria" a una "tranquila zona hortofrutícola", como calificó el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo,

las provincias iraquíes de Al Qadisiya y Nayaf, donde se desplegó la

Brigada Plus Ultra, para la que se reclutaron también contingentes

centroamericanos. En solo 10 meses de misión, de agosto de 2003 a mayo

de 2004, España sufrió 11 bajas mortales en Irak.

El conflicto abierto estalló cuando el imán chií Múqtada al Sáder rompió con las nuevas autoridades y llamó a sus fieles, agrupados en el Ejército del Mahdi, a la guerra santa

contra las fuerzas de la coalición. Para los españoles no fue una

sorpresa. En el manual de área elaborado en junio de 2003 por el Centro

de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) ya se

advertía de que Al Sáder "es el más peligroso para los intereses de la

coalición internacional, por su intención declarada de establecer un

Estado islámico".

Los jefes de la brigada española intentaron mantener un difícil

equilibrio entre las distintas facciones e incluso se opusieron a que se

desmantelase por la fuerza un tribunal islámico en Nayaf. Pero la

intervención unilateral de las tropas norteamericanas, que detuvieron al

lugarteniente de Al Sáder sin informar siquiera al mando español, avivó

un incendio que ya no sería posible apagar. El 4 de abril de 2004 fue

atacada por una multitud en armas la base Al Andalus, el destacamento

español en Nayaf. En los siguientes 50 días se produjeron 40 acciones de

combate; con un muerto (del batallón salvadoreño, que compartía base Al

Andalus con los españoles) y 21 heridos por parte de la Brigada Plus

Ultra, y al menos ocho muertos y 23 heridos del lado de la insurgencia.

Sobre la base de Diwaniya llovieron al menos 227 proyectiles de mortero,

sin causar bajas, aunque uno cayó en el tejado del alojamiento

femenino. Los dos prisioneros golpeados en la grabación habrían sido

detenidos con material de mortero.

Los jefes de la brigada española intentaron mantener un difícil

equilibrio entre las distintas facciones e incluso se opusieron a que se

desmantelase por la fuerza un tribunal islámico en Nayaf. Pero la

intervención unilateral de las tropas norteamericanas, que detuvieron al

lugarteniente de Al Sáder sin informar siquiera al mando español, avivó

un incendio que ya no sería posible apagar. El 4 de abril de 2004 fue

atacada por una multitud en armas la base Al Andalus, el destacamento

español en Nayaf. En los siguientes 50 días se produjeron 40 acciones de

combate; con un muerto (del batallón salvadoreño, que compartía base Al

Andalus con los españoles) y 21 heridos por parte de la Brigada Plus

Ultra, y al menos ocho muertos y 23 heridos del lado de la insurgencia.

Sobre la base de Diwaniya llovieron al menos 227 proyectiles de mortero,

sin causar bajas, aunque uno cayó en el tejado del alojamiento

femenino. Los dos prisioneros golpeados en la grabación habrían sido

detenidos con material de mortero.

En este clima de creciente tensión imperaba la ley del silencio

en algunas unidades, sobre todo en las más pequeñas, donde la relación

entre mandos y tropa era más estrecha. "Si alguien intentaba matar a uno

de mis soldados y él disparaba primero, yo no le pedía muchas

explicaciones", recuerda un suboficial.

En teoría, los detenidos debían permanecer en Base España un máximo

de 72 horas. Estaba previsto habilitar una zona en la prisión de

Diwaniyah para el internamiento preventivo de los insurgentes por un

periodo de hasta 15 días, pero este proyecto nunca se puso en marcha,

por lo que la única manera de sacarlos de la base era ponerlos en

libertad o trasladarlos a la cárcel de Abu Ghraib, tristemente famosa

por las vejaciones y torturas a las que fueron sometidos los allí

presos. Pero ni siquiera esto resultaba fácil. Según reconoce un antiguo

mando del contingente español, no siempre se podía organizar un convoy

para llevar prisioneros a Bagdad y, además, Abu Ghraib estaba saturada,

por lo que los estadounidenses intentaban que los prisioneros se

quedaran en las brigadas el mayor tiempo posible.

Dos sucesos vinieron a complicar aún más el trato con los detenidos:

el primero fue el asesinato de los siete agentes del Centro Nacional de

Inteligencia (CNI), que cayeron en una emboscada en la carretera que

unía Diwaniyah y Bagdad el 29 de noviembre de 2003. Desde ese momento,

el servicio de inteligencia se quedó sin un equipo permanente en zona.

Los agentes secretos viajaban periódicamente a Irak, pero su máxima

preocupación era investigar la muerte de sus compañeros. El manual sobre

detenciones les atribuía el cometido de realizar un "interrogatorio

adicional [...] cuando las características del detenido o la información

que nos pueda estar negando lo aconsejen".

El segundo suceso fue el asesinato del comandante de la Guardia Civil Gonzalo Pérez,

quien recibió un balazo en la cabeza cuando dirigía una redada contra

una banda de delincuentes comunes en la localidad de Hamsa, a 40

kilómetros de la base. El 3 de febrero de 2004, después de 13 días en

coma, falleció en Madrid.

En la terminología de la coalición, el comandate Gonzalo Pérez era el Provost Marshall,

de quien dependía la liberación de un detenido o su traslado a Abu

Ghraib. "El Provost Marshall será el responsable de la coordinación de

todos los elementos implicados en el proceso [de captura, custodia y

entrega de insurgentes] y la corrección del mismo", decía el manual.

Los sospechosos eran llevados a la cárcel de Abu Ghraib tras unos días en el centro de detención de Base España

La brigada contaba también con un experto en Derecho, un oficial del

Cuerpo Jurídico Militar, pero el protocolo de detenciones no le asignaba

ningún papel decisorio: "El Aseju [Asesor Jurídicio] informará cuando

sea requerido acerca de la pertinencia de la detención llevada a cabo y

también sobre las acciones subsiguientes que procedan".

Solo se conoce una denuncia por malos tratos contra el contingente español. La del iraquí Flayeh Al Mayali, que fue detenido el 22 de marzo de 2004

como "cooperacdor necesario" en el asesinato de los agentes del CNI, de

quienes era traductor. El 27 de marzo -sobrepasado de largo el plazo de

detención de 72 horas- fue trasladado a Bagdad. Cuando en febrero de

2005, libre de cargos y sin haber sido juzgado, salió de Abu Ghraib

reivindicó su inocencia en declaraciones a El Heraldo de Aragón

y aseguró que, durante su interrogatorio en Base España, le pusieron

una capucha, le ataron las manos a la espalda y le pegaron. De noche, no

le dejaban dormir y en el viaje a Bagdad le insultaron y golpearon con

fusiles, agregó. "Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera

un perro".

Las denuncias de Al Mayali

nunca se investigaron. El Ministerio de Interior le prohibió la entrada

en España y Defensa ni siquiera informó de su detención, como era

preceptivo, al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a pesar de

que apenas un mes antes había archivado provisionalmente la causa por

el asesinato de los siete agentes del CNI debido a la ausencia de autor

conocido.

El general Fulgencio Coll, que estuvo al mando de la Brigada Plus

Ultra II y luego fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,

asegura que no tuvo "en absoluto" ninguna noticia de que en Base España

se maltratase a algún detenido y aún hoy se niega a creerlo: "Tengo

plena confianza en la gente que estaba a mis órdenes". Reconoce que la

custodia de detenidos "no era una misión que nos gustara, pero hubo que

asumirla". Eso sí, sus instrucciones eran "cumplimentar cuanto antes el

atestado y meterlos en el primer convoy para Bagdad". Mantenerlos en la

base era un problema añadido para un contingente que ya estaba

"sobrecargado de trabajo" y no daba abasto para cumplir todas las

misiones encomendadas.

La tentación de tomarte la justicia por tu mano era grande”, admite un soldado que estuvo destinado en Irak

José Bono, ministro de Defensa en el primer Gobierno de Zapatero,

asegura que desde el momento en que tomó posesión de su cargo tuvo hilo

directo con el contingente español en Irak y no le consta que se

produjera ningún caso de maltrato. "No puedo asegurar rotundamente que

no sucediera antes, pero estoy convencido de que a mi antecesor

[Federico Trillo] no le llegó esa información", alega.

Bono tenía otros motivos para preocuparse. Nada más aterrizar en La

Moncloa, el 18 de abril de 2004, Zapatero le mandó la inmediata retirada

de las tropas españolas de Irak. Bono tuvo una tensa conversación con

el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld -quien le recriminó haberse

enterado de la noticia a través del secretario de Estado, Collin Powell-

y algo más que un roce con el jefe del Ejército de Tierra, el general

Luis Alejandre, quien le daba la impresión de resistirse a cumplir sus

ordenes. La relación con EE UU no se recuperó hasta la salida de Bush de

la Casa Blanca, ya en enero de 2009, mientras que el desencuentro con

Alejandre acabaría llevado a su destitución, junto al resto de la cúpula

militar, en junio de 2004.

La Operación Jenofonte (la retirada de Irak) no duró diez días, como quería Bono, sino casi un mes, pero el 21 de mayo cruzó la frontera con Kuwait el último de los militares españoles.

Para ellos estaba claro que no venían de una misión de paz, como

sostuvo hasta el final Trillo, sino de un conflicto duro y cruel del que

ninguno de sus principales protagonistas salió completamente

inmaculado. La conducta de un grupo de bárbaros de uniforme, amparados

en la impunidad de la noche y la indefensión de sus víctimas, no debe

empañar la imagen de las Fuerzas Armadas y ni siquiera salpicar a los

más de 5.000 militares españoles que cumplieron con su deber en Irak,

pero ignorar el horror solo conduciría a repetir el error. -

No hay comentarios:

Publicar un comentario