¿Quién sabe de lo que está hecha una hamburguesa? A juzgar por lo que encontraron en sus análisis las autoridades sanitarias irlandesas hace un par de semanas,

que detectaron un alto porcentaje de ADN de caballo en varias marcas

supuestamente de vacuno distribuidas en ese país y Reino Unido, a veces

ni siquiera lo saben las propias cadenas de supermercados que las

venden. O lo saben pero hacen como que no para echar balones fuera. En

este caso, los balones apuntaron a Holanda y España como presuntos

culpables de la adulteración, extremo al que en un primer momento dio

crédito el ministro de Agricultura irlandés, que así lo anunció a la

prensa, y que él mismo ha tenido que desmentir este fin de semana.

Dublín señala ahora a Polonia como lugar de origen de la materia prima.

¿Quién sabe de lo que está hecha una hamburguesa? A juzgar por lo que encontraron en sus análisis las autoridades sanitarias irlandesas hace un par de semanas,

que detectaron un alto porcentaje de ADN de caballo en varias marcas

supuestamente de vacuno distribuidas en ese país y Reino Unido, a veces

ni siquiera lo saben las propias cadenas de supermercados que las

venden. O lo saben pero hacen como que no para echar balones fuera. En

este caso, los balones apuntaron a Holanda y España como presuntos

culpables de la adulteración, extremo al que en un primer momento dio

crédito el ministro de Agricultura irlandés, que así lo anunció a la

prensa, y que él mismo ha tenido que desmentir este fin de semana.

Dublín señala ahora a Polonia como lugar de origen de la materia prima.

El aviso de la presencia de ADN de caballo en aquellas hamburguesas

no iba acompañado de ninguna alerta sanitaria, puesto que la carne, al

margen de su procedencia, cumplía con la legislación vigente y no

constituía ningún peligro para la salud. Pero ello no evitó que se

avivara en la opinión pública, una vez más, la eterna sospecha de que no

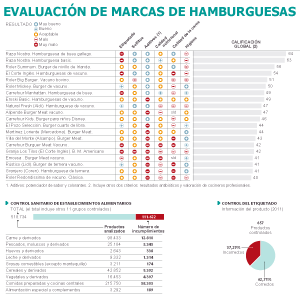

todas las hamburguesas son lo que dicen ser. Aún más: la Organización de Consumidores y Usuarios

(OCU) publica hoy un informe sobre 20 marcas de hamburguesas frescas

envasadas comercializadas en supermercados españoles que no anima a

superar esta desconfianza. Solo cinco de las marcas analizadas superan,

con un aprobado raspado, el examen de calidad de la carne al que fueron

sometidas.

De entrada, la OCU detecta el mismo problema que denunciaron las

autoridades irlandesas: una falta de transparencia en el etiquetado.

Según el estudio, seis de las 20 marcas de hamburguesas analizadas

incumplen la obligación de indicar el porcentaje de carne utilizado en

su elaboración, lo que además induce a error al consumidor que cree que

está comprando un producto que es 100% carne cuando en realidad contiene

otros muchos ingredientes: desde proteínas de carne hasta

antioxidantes, colorantes o potenciadores del sabor. Estos últimos,

apunta el informe, “son inocuos pero pueden enmascarar una baja calidad

de la carne”.

El estudio afirma también que 16 de las 20 marcas examinadas llevan

sulfitos, otro aditivo que inhibe el crecimiento de bacterias y mantiene

el color original de la carne fresca, lo que de nuevo ayuda a disimular

una posible merma de calidad de la materia prima. “Esto no tiene

importancia cuando el nivel de sulfitos es bajo, pero si es demasiado

alto puede ocasionar vómitos, dolores abdominales y, en personas con

alergia, dolores de cabeza y náuseas. Y el hecho es que algunas de las

hamburguesas analizadas llevan el 90% de la ingesta diaria admisible de

sulfitos, lo que significa que la persona que se coma ese producto no

debería tomar más en toda la jornada, ni siquiera añadirle mostaza o

tomate”, precisa la OCU.

El estudio afirma también que 16 de las 20 marcas examinadas llevan

sulfitos, otro aditivo que inhibe el crecimiento de bacterias y mantiene

el color original de la carne fresca, lo que de nuevo ayuda a disimular

una posible merma de calidad de la materia prima. “Esto no tiene

importancia cuando el nivel de sulfitos es bajo, pero si es demasiado

alto puede ocasionar vómitos, dolores abdominales y, en personas con

alergia, dolores de cabeza y náuseas. Y el hecho es que algunas de las

hamburguesas analizadas llevan el 90% de la ingesta diaria admisible de

sulfitos, lo que significa que la persona que se coma ese producto no

debería tomar más en toda la jornada, ni siquiera añadirle mostaza o

tomate”, precisa la OCU.

“Lo que básicamente se desprende de este estudio es que las

distribuidoras están apretando tanto los precios, que llega un momento

en que la calidad se resiente. No estamos hablando de un problema de

seguridad alimentaria, como tampoco lo hubo al detectarse carne de

caballo en Irlanda, pero sí de una merma de calidad que en algunos casos

podría constituir un fraude de consumo. Está claro que nadie vende

ternera a precio de zanahorias, y existen muchos aditivos para disimular

ese posible deterioro de la calidad”, la portavoz de la organización,

Ileana Izverniceanu.

El informe de la OCU también revela que dos de las marcas analizadas

(Eroski y Alipende) contienen carne de caballo no especificada en la

etiqueta. "Es un hecho que la mayoría de los preparados cárnicos

contienen mezclas de carne de diferentes especies. Es muy raro que una

hamburguesa de vacuno contenga únicamente vacuno. La normativa permite

que se puedan etiquetar como tal las que tienen en torno a un 60% de

esta carne, por lo que la mayoría tienen mezclas de otras especies,

sobre todo cerdo. Y no solo por una cuestión de precio, sino también

para hacerlas más sabrosas. Esto no constituye fraude si está

debidamente señalado en la etiqueta. Incluso si las cantidades de otras

especies son mínimas, ni siquiera es necesario declararlo”, explica

Joaquín Fuentes-Pila, codirector del Máster en Gestión de la Calidad

Alimentaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

El análisis de las hamburguesas realizado por la OCU recuerda a otro

estudio que esta misma organización redactó en 2011 sobre la calidad de

la leche y que resultó controvertido por sus conclusiones: la leche que

se consume ahora es, en general, más pobre que hace 10 años, a veces es

sometida a tratamientos térmicos muy agresivos que degradan sus

propiedades e incluso en ocasiones es demasiado vieja y, por tanto, con

escasos nutrientes. La polémica llegó a tal punto que la Federación

Nacional de Industrias Lácteas lo ha llevado a los tribunales, que de

momento, en primera instancia, han rechazado la demanda. “Tampoco en

aquel caso estábamos hablando de un problema sanitario y ni siquiera

acusamos a ninguna marca de fraude de consumo, porque todas las que

analizamos cumplían con la legislación vigente. Simplemente advertíamos,

como ahora, de un problema de calidad”, recuerda Izverniceanu.

¿Tiene algo que ver la crisis con la merma de calidad de estos

productos? “Es cierto que la coyuntura actual ha generado una presión

tremenda sobre el precio. Las grandes distribuidoras quieren vender

barato y presionan a los intermediarios, y los intermediarios, a su vez,

presionan a los productores. Pero esto no se ha traducido en menor

seguridad alimentaria, sino que se ha producido una adaptación de la

industria a las nuevas circunstancias: menos productos de lujo y más

alimentos baratos de primera necesidad”, asegura Fuentes-Pila.

Los datos que maneja el Instituto Nacional de Consumo confirman esta

opinión. “El grado de cumplimiento de la legislación es bastante alto.

Lo normal es que encontremos pequeños problemas de etiquetado: errores

en las indicaciones sobre el peso y omisiones de ingredientes. En todo

caso, podría haberse producido un aumento de estas prácticas sobre todo

en circuitos marginales, que se mueven fuera de los canales oficiales de

comercialización y a veces escapan a los controles oficiales. Los

gigantes del sector, las grandes marcas y las cadenas de distribución se

juegan demasiado, en prestigio y dinero, para arriesgarse a ser

señaladas en cualquier problema de seguridad o fraude alimentario”,

afirma Carlos Arnaiz, subdirector general de Calidad del Instituto

Nacional de Consumo.

La Federación Española de Alimentación y Bebidas (FIAB) no ha querido

comentar el estudio sin conocer todos su detalles, pero un portavoz

asegura que "los estándares de calidad españoles son altísimos".

La portavoz de la OCU coincide en que los controles son exhaustivos

en los puntos de producción, pero no tanto en la distribución. “Los

principales problemas los solemos detectar no en las primeras fases de

producción de la cadena alimentaria, sino en los puntos de venta”,

advierte Izverniceanu. Y como ejemplo expone de nuevo el informe de la

leche: “No es que las vacas den peor leche que hace diez años, sino que

el producto se degrada en el camino a la tienda. Por eso creemos

necesario intensificar los análisis en los puntos de venta, una vez que

ha terminado todo el proceso de tratamiento y distribución”, explica.

Más controles en las tiendas y más claridad sobre el origen de los

alimentos en el etiquetado. Es la principal demanda de las asociaciones

de consumidores a las autoridades alimentarias para reforzar la

seguridad y prevenir los fraudes. Según otro estudio de la OCU, la mitad

de los españoles estarían dispuestos a pagar un 5% más para conocer la

procedencia de los productos. Por varias razones: “Por saber el

recorrido que han hecho antes de llegar a la tienda, por apoyar a la

agricultura o la pesca de una región concreta, por cuestiones éticas o

porque esa información les ofrece más confianza en el producto”, precisa

el informe.

Las hamburguesas y la leche son dos de los alimentos más vigilados

por las autoridades, porque tradicionalmente han estado bajo sospecha.

Pero también el aceite de oliva, el azafrán, las conservas o la miel. En

general, según el Instituto Nacional de Consumo, los principales

fraudes se registran en alimentos cuyo origen no es identificable a

primera vista. “Entre ellos, los productos cárnicos procesados:

embutidos, patés, piezas que contienen mezclas de especies no declaradas

(pato que en realidad es pollo), o con trazas de otras y por supuesto,

hamburguesas”, explica Arnaiz. “Los lácteos y las conservas de pescado

son otros focos de fraude. Quesos puros de oveja que contienen leche de

vaca, atún en lata que no es solo atún, etcétera”, añade.

En 2009, un simple trabajo universitario sobre técnicas de análisis

de ADN realizado por dos estudiantes de Nueva York, Brenda Tan y Matt

Cost, reveló un alto nivel de fraude en las tiendas de Manhattan. De los

66 productos que analizaron, 11 no contenían lo que señalaban sus

etiquetas: quesos con mezclas de especies no declaradas, un supuesto

caviar de esturión que en realidad procedía de un pez del río Misisipi,

un manjar llamado “tiburón seco” hecho con perca africana, o alimentos

para perros que deberían contener venado, pero que en realidad tenían

vaca.

Otro reciente informe de la OCU destapaba que nueve marcas de aceite

de oliva están engañando al consumidor al vender aceite etiquetado bajo

la variedad “extra” cuando su categoría real es simplemente “virgen”, lo

que significa que se está comercializando un producto a un precio

superior del que le corresponde, casi un euro más. La organización

denunció el fraude a las autoridades de consumo de las comunidades

autónomas el pasado octubre, pero pocas han respondido. “Únicamente

Andalucía, País Vasco y Cataluña nos han dado acuse de recibo, y solo

Cataluña ha iniciado una investigación”, revela la portavoz.

¿Cómo consiguen todos estos productos fraudulentos superar los

controles de producción y etiquetado hasta llegar a las tiendas? ¿Dónde

está el agujero? “Cuanto más larga sea la cadena de producción y

distribución, más incumplimientos se registran. Es decir, cuantos más

intermediarios intervengan, más posibilidades hay de desviaciones o de

que los sistemas de control no funcionen correctamente en algún punto

del proceso”, comenta Arnaiz.

Esto explica por qué, según Joaquín Fuentes-Pila, las principales

irregularidades se detectan sobre todo en alimentos importados,

especialmente de fuera de la UE. “La legislación comunitaria es

exhaustiva y es difícil que se produzcan problemas graves con los

controles que se realizan dentro de los Estados miembros. Pero cuando

los alimentos proceden de otros países con regulaciones menos estrictas

es más probable que se produzcan escapes en la cadena de vigilancia.

Quizá sería conveniente reforzar los controles en las fronteras

europeas”, opina.

Son las consecuencias de vivir en un mercado globalizado: lo que

empieza como un pequeño fraude en un país puede acabar convirtiéndose en

un problema sanitario de consecuencias mortales en otro punto del

planeta. La mayoría de las veces este alargamiento de la cadena es

culpable de ciertas crisis alimentarias, como afirman los expertos, pero

en otras ocasiones es simplemente una excusa para echar rápidamente

balones fuera, como ha ocurrido con la carne de caballo en Irlanda. “Hay

que entender que, por razones culturales, tanto para los irlandeses

como para los británicos, comer carne de caballo es casi un sacrilegio.

De ahí que el ministro se precipitara buscando culpables.

Afortunadamente, el asunto se ha aclarado rápidamente y no ha ocasionado

consecuencias para la industria española”, comenta Fuentes-Pila.

No ocurrió así con la llamada crisis del pepino en la

primavera de 2011, que dejó más de 50 muertos en Francia y Alemania a

causa de una infección cuyo origen se atribuyó en principio a pepinos

españoles y acabó siendo culpa de unos brotes de soja cultivados en

Alemania. ¿Qué es mejor en estos casos: lanzar alertas preventivas que

pueden causar grandes pérdidas económicas a quienes no tienen culpa, o

esperar a confirmar el origen de la epidemia, con riesgo de que mientras

tanto se extienda? “No hay una única receta para esto. Cada situación

es distinta y lograr un equilibrio es difícil. A veces tienen que pagar

justos por pecadores”, reconoce Fuentes-Pila.

No hay comentarios:

Publicar un comentario